特徴の紹介

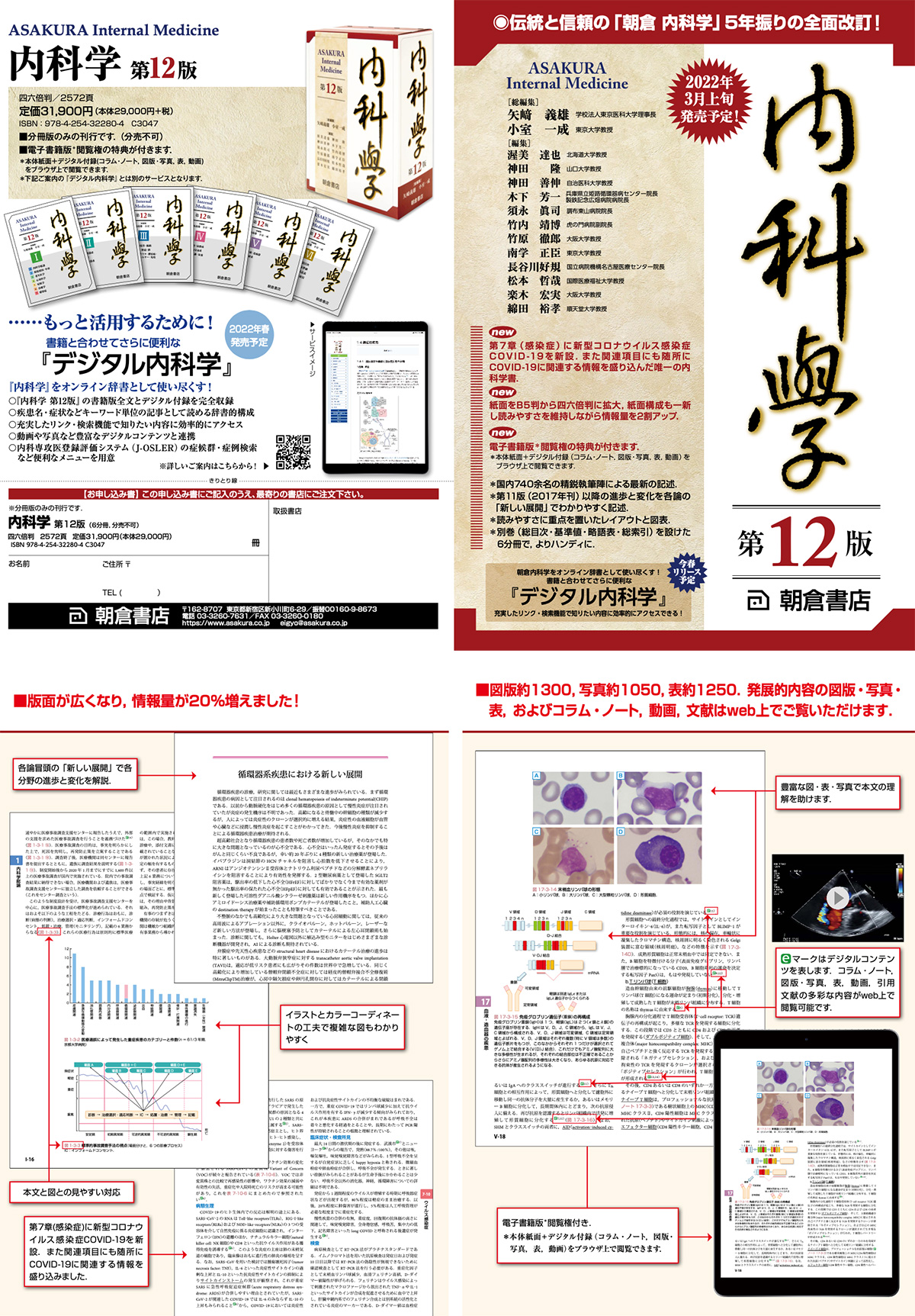

初版(1977年)が掲げる理念を受け継ぎ,病態生理を中心に内科的疾患の最新の知見を集大成した「朝倉内科」の改訂12版。本文5巻と別巻1巻の分冊構成。日本で最も信頼のおける標準的な内科学書として医学生・研修医・医師に必携。疾患に関する現在の考え方,治療方針などがきわめて明快に理解されるようにエビデンスに基づく記述を行い,内科学を学ぶ教科書としての使い方だけでなく,より精しい知識を得るための辞書,参考書,手引書としても極めて有用。動画・音声を含めた豊富なデジタルコンテンツを付録としてウェブ掲載。

- 四六倍判/2572頁

ISBN:978-4-254-32280-4

定価31,900円(本体29,000円)

※分冊版のみの刊行(分売不可)

目次・執筆者

| Ⅰ |

|

||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| Ⅱ |

|

||||

|

|||||

|

|||||

| Ⅲ |

|

||||

|

|||||

|

|||||

| Ⅳ |

|

||||

|

|||||

|

|||||

| Ⅴ |

|

||||

|

総編集

- 矢﨑義雄

- 学校法人東京医科大学理事長

- 小室一成

- 東京大学教授

編集

- 渥美達也

- 北海道大学教授

- 神田 隆

- 山口大学教授

- 神田善伸

- 自治医科大学教授

- 木下芳一

- 兵庫県立姫路循環器病センター院長

製鉄記念広畑病院病院長

- 須永眞司

- 調布東山病院院長

- 竹内靖博

- 虎の門病院副院長

- 竹原徹郎

- 大阪大学教授

- 南学正臣

- 東京大学教授

- 長谷川好規

- 国立病院機構名古屋医療センター院長

- 松本哲哉

- 国際医療福祉大学教授

- 楽木宏実

- 大阪大学教授

- 綿田裕孝

- 順天堂大学教授

編集委員の先生から

- 7.感染症

- 2019年12月に中国で発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)はその後,急激に世界に広がり,世界の感染者数は約2億3千万人,死者数は約450万人に達した.世界経済は悪化し,また社会のあり方や人々の行動まで大きく様変わりし,我々は感染症を常に意識しながら新しい様式の生活を行わざるを得ない状況に陥った.発生後,短期間で診断,治療,ワクチン,感染対策などいずれの面においても進歩はみられているが,変異株の出現などによって収束の見通しは立っていない.今後,COVID-19に続いて新たな感染症が発生しないとも限らず,危機管理の面からも感染症に対して対策を講じていくべきである.(松本哲哉)

- 8.循環器系の疾患

- 超高齢社会となり循環器疾患の患者数や死亡者数が増加しているが,その中でも特に大きな問題となっているのが心不全である.心不全に関しては,約20年ぶりに3種類の新しい治療薬が登場した.弁膜症や先天性心疾患などのstructural heart diseaseにおけるカテーテル治療の進歩は著しい.がんは研究の進歩によって原因に基づいた治療が可能となり,予後が急速に改善している.循環器疾患を克服して健康長寿を延伸するために,2018年「脳卒中・循環器病対策基本法」が成立した.心不全をはじめとする循環器疾患に関しても病態を解明し,その発症機序に基づいた治療法の確立が求められている.(小室一成)

- 9.血圧の異常

- 血圧の測定については,日本のガイドラインは家庭血圧を優先して用いることを早くから提案しているが,家庭血圧についても精度や測定タイミング,測定方法を含めた研究と技術開発が継続して行われている.ウェアラブルデバイスを用いた連続的な血圧値の解析による健康管理に向けた研究は,血圧異常の分野で新しい扉を開くものと期待する.高血圧症予防の観点では,食塩を含めた栄養と運動が基本で,行動変容に関係するアプリ開発なども注目されている.高血圧を生活習慣病としてだけでなく,「生活環境病」と認識して取り組むべき時代が到来している.

(楽木宏実)

- 10.呼吸器系の疾患

- 2019年に人類は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)という新たなパンデミックに遭遇した.COVID-19の肺病変は,ARDSやウイルス肺炎,間質性肺炎,また,肺における免疫応答など,多彩な呼吸器疾患の病態解明における研究の糸口を示唆している.呼吸器疾患は,いわゆる“common disease”であるが,いずれも難治の疾患である.近年の新規薬剤開発により呼吸器疾患の平均生存率は延長の傾向にあるが,さらなる病態の理解と新たな治療展開が期待される分野である.(長谷川好規)

- 11.消化管・腹膜の疾患

- 消化管疾患は環境因子の影響を受けて有病率が変化しやすく,新しい医療技術の導入が行われる疾患が多い.消化管疾患の診断方法と治療方法は常に変化し続けている.消化管疾患の診療には内視鏡検査などの画像診断が重要な役割を有しているが,最近,人工知能に関する開発が進み内視鏡画像のAI診断や手術治療前のシミュレーション,手術実施時のナビゲーションなど医療情報技術の臨床の現場への実装が次々と進んでいる.(木下芳一)

- 12.肝・胆道・膵の疾患

- 肝炎ウイルスに関しては,2020年の「C型肝炎ウイルスの発見」に対してノーベル医学・生理学賞が与えられたことが記憶に新しい.この発見を契機に,感染予防が可能となり,またDAAと呼称されるC型肝炎ウイルスに直接作用する薬剤が開発され,95%超の患者でウイルスが排除される時代になった.肝癌に関しては近年,進行肝癌の領域で,次々に新たな分子標的治療薬が臨床に導入されており,早期癌から進行癌までトータルでマネジメントできる時代が到来しつつある.膵癌の領域も,超音波内視鏡やFNAの普及により,早期に確定診断できる環境が整いつつある.一方,IPMNなどを除くとリスク患者を明確に囲い込むことができず,やはり早期診断を可能とするバイオマーカーの開発が望まれている.(竹原徹郎)

- 13.リウマチ・膠原病およびアレルギー・免疫疾患

- 関節リウマチに対する生物学的製剤による治療の成功をきっかけに起こったパラダイムシフトは,経口摂取可能な低分子化合物による分子標的療法へと昇華した.サイトカインレセプターからの刺激を細胞核内に伝えるシグナルの1つであるJAKを阻害することにより,関節リウマチ,脊椎関節炎,アトピー性皮膚炎などにおいて生物学的製剤にまさるとも劣らない臨床効果が得られることが確認され,現在臨床試験や適応拡大が進んでいる.(渥美達也)

- 14.腎・尿路系の疾患

- 腎臓病は,進行すると透析あるいは移植を余儀なくされ, 予後,QOL,および医療費の観点から重大な問題となっている.腎臓病は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化の危険因子でもあり,COVID-19自体が急性腎障害(acute kidney injury : AKI)を引き起こし予後不良と関連することも判明した.薬物療法としては,腎臓病においては,これまでなかなか有効なものがなかった.しかしながら,ここ数年間次々に新しい展開がみられている.ノーベル賞の発見を基礎にして開発された HIF-PH 阻害薬は腎性貧血の新規治療薬として既に日本をはじめとするアジアで臨床応用が始まっている.(南学正臣)

- 15.内分泌系の疾患

- 内分泌系疾患における病態の解明,診断法の確立そして治療法の開発に関する新しい展開は枚挙にいとまがない.さらに最近では,様々な治療を受けた患者の長期的な予後についての研究が進んでいる.その成果は,従来治療におけるアンメットニーズを明らかにし,新たな治療法開発の原動力となっている.(竹内靖博)

- 16.代謝・栄養の異常

- 血糖管理における低血糖の出現は血糖低下による大血管障害抑制作用を妨げる可能性が高まり,低血糖の発症頻度が極めて少ない薬剤の使用が増えた.血糖降下薬として開発されたGLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬に血糖降下とは独立した動脈硬化性疾患発症抑制作用や腎症進展抑制作用があることが明らかになってきた.ただし,その作用機序は正確には解明されておらず,今後のさらなる研究が必要と考えられる.糖尿病患者の食事療法の在り方が大きく変わった.糖尿病患者の必要エネルギー摂取量の科学的検討から,糖尿病患者の許容摂取エネルギー量の目安が大きく増えることなった.また,高齢者糖尿病の増加を念頭に入れて,糖尿病に特徴的ではないが糖尿病であることで増える併存症の管理が重視されることとなった.(綿田裕孝)

- 17.血液・造血器の疾患

- 血液・造血器疾患に対しては,分子生物学的な病態に基づく新薬の開発が進み,また,近年はT細胞の細胞傷害活性を活用する治療も導入され,難治性造血器疾患の一部に長期寛解が得られるようになった.一方,これらの新規治療薬は独特の有害事象を生じることがあり,どのような患者さんにどの治療をどのように適用すべきかを考えていくことが課題として残されている.今後は個々の患者の背景や疾患の性質の詳細な情報から最適な治療を選択していくシステムの開発が求められる.(神田善伸)

- 18.神経系の疾患

- 神経筋の変性疾患は,かつては原因不明の不治の病として理解されていたが,現在,ほとんどの変性疾患は原因となる分子が明らかになっている.タウオパチー,αシヌクレイノパチーといった病因蛋白による疾患群の再編成が一般的になり,これらの原因物質の排除や分解といった本質的な治療がようやく結実しようとしている.脳神経内科疾患が「診断だけ」であった時代は遠い過去のものになった.病因に基づいた根本治療はこれからの5年間,10年間でさらに飛躍的に進歩していくものと考えられ,さらに多くの疾患に光が当たることを期待したい.(神田 隆)

よくある質問

デジタル付録の閲覧方法を教えて下さい。

冊子版『内科学 第12版』の本文中にある「e」マークの内容はデジタル付録に収録されています.デジタル付録は以下のURLより自由に閲覧できます: https://www.asakura.co.jp/lp/naikagaku12ed/digitalappendix/

なお,「電子書籍版」では各章末にデジタル付録の内容が収録されており,上記リンクへ飛ぶことなく付録の内容を確認することができます.『デジタル 内科学』では各記事の内部要素またはリンク先として,本編記事とデジタル付録はシームレスに連携しています.

電子書籍版の『内科学』と『デジタル 内科学』は何が違うのですか?

「電子書籍版」は冊子版(紙の本)の紙面レイアウトをそのままPCやタブレット上で閲覧できるオンラインサービスです.ある器官に関連する疾患を体系的に知りたい場合などにとくに有用です.冊子版をご購入いただいた方は,小社HPから会員登録することで電子書籍版を無料でご利用いただけます(冊子版に添付の利用者コードが必要).

『デジタル 内科学』は冊子版の全内容を項目単位の記事からなる「オンライン事典」タイプのサービスとして再構成したものです.特定の疾患について迅速に調べたい場合などにとくに威力を発揮します.冊子版をご購入いただいた方は,小社HPから特価で『デジタル 内科学』をご購入いただくことができます.

電子書籍版の対応端末・OSを教えてください。

「電子書籍版」『デジタル 内科学』ともに一般的なウェブブラウザ(Chrome,Firefox,Safari,Edge)の最新版に対応しています.ご利用端末のメモリ容量や通信環境によって動作が重くなる場合があります.

電子書籍版は単体で購入できますか?

朝倉書店配信の「電子書籍版」は冊子版をご購入いただいた方のみを対象としたサービスですので,単体での購入は出来ませんが,以下の電子書籍ストアでの配信版を単体購入頂くことは可能です.

医書.jp

M2PLUS

『デジタル 内科学』はPC/タブレットで閲覧できますか?

はい.インターネット環境と一般的なウェブブラウザが使える環境であれば閲覧が可能です.閲覧端末のメモリによって動作が重くなる場合がありますが,一般的なタブレット端末(メモリ3GB以上)で快適に閲覧できるように調整を続けています[2022年3月現在].

『デジタル 内科学』の購入者特典割引とはなんですか?

冊子版をご購入いただきますと『デジタル 内科学』(1ライセンス版、税込22,000円)を特価(税込5,500円)にてお求めいただけます.詳細は『内科学 第12版』巻末の「購入者特典のご案内」をご覧ください.

『デジタル 内科学』は単体で購入できますか?

単体でのご購入が可能です(1ライセンス版,税込22,000円).なお、冊子版をお持ちの方は特価(同,税込5,500円)でのご購入が可能ですので,紙・電子を併用したい場合はこちらがお得です.

利用規約はありますか

『デジタル付録』『電子書籍版内科学』『デジタル内科学』のいずれのサービスも以下の規約を守ってご利用ください.

1. 『デジタル付録』『電子書籍版内科学』『デジタル内科学』(以下「本サービス群」)は,冊子版『内科学 第12版』または『デジタル 内科学』の購入者本人および当社と利用契約を結んだ機関から適切にライセンスを付与された利用者本人(以下「ユーザー」)が個人としてアクセスし,閲覧することができます.

2. 次の行為は禁止されています.

- 本サービス群の閲覧用アカウントを第三者と共有する行為または第三者に譲渡する行為

- 本サービス群をユーザー個人による閲覧の範囲を超えて上映や公衆送信に利用する行為

- 本サービス群のコンテンツをユーザー自ら管理する記録媒体に保存する目的でダウンロードする行為

- ソースコードの解析等コンテンツの閲覧以外の目的で本サービス群にアクセスする行為

- コンピュータプログラムにより自動化された方法で本サービス群にアクセスする行為

- 当社および著作権者ならびに第三者の財産を侵害する態様または侵害するおそれのある態様で本サービス群を利用する行為

- 大量アクセス,ハッキング,迷惑メールの送信,情報改ざん等,本サービス群の運営を妨げる行為または妨げるおそれのある行為

- その他,当社が適切でないと判断する態様により本サービス群を利用する行為

4.本サービス群の利用によってユーザーまたは第三者に損害が発生した場合,当社はいかなる責任も負いかねます.

5.当社は本サービス群の改善を目的として予告なくサービス内容に追加・改廃等の変更を加える場合があります.また,システムの保守点検,第三者の権利侵害等が生じる恐れがある場合等の緊急措置,その他の理由により,予告なくサービスの一部または全部の提供を一時的に中断することがあります.

6.当社は当社が必要と判断した場合に本規約の内容を変更する権利を保持します.

7.本サービス群において提供するコンテンツの著作権等すべての知的財産権は当社および著作権者に帰属します.

(2022年4月8日実施)

サービスには提供期間がありますか

「電子書籍版」,『デジタル 内科学』は,いずれも2027年3月31日の提供終了を予定しています.冊子版『内科学 第12版』巻末の「購入者特典のご案内」にも記載がございますのでご確認ください.

生命や健康にかかわる情報源としての信頼性を保つ観点から,サービス提供に終了時期を設けておりますことをご了承ください.上記提供期間を超えて『内科学 第12版』の内容を参照したい方には冊子版のご購入をお勧めいたします.

なお,両サービス提供の終了期日は将来の状況により延長する可能性がございます.また冊子版の内容を補完する「デジタル付録」については上記期日以降も提供を継続する予定です.

マイページにログインできなくなってしまったのですが

小社の会員専用ページでは,セキュリティ保持のため同時にログインできる端末数が制限されています.ある端末から一度ログインすると,そのログイン情報が一定期間保存されるため,他の複数の端末からログインしようとした場合にエラーになることがあります.しばらく時間をおいていただき,ログイン済み端末のセッションが終了すると,再び他の端末からのログインが可能になります.

ご自身のアカウントが第三者に利用されてしまった場合,本来のユーザーがログインすることができなくなり,場合によってはアカウントを破棄・再設定していただく必要が生じることがあります.アカウント情報の管理は慎重に行っていただきますようお願いいたします.

「内科学 第12版」電子コンテンツサービスの種類について

「内科学 第12版」では各種の電子コンテンツサービスをご用意しております。

すべてのサービスが、Chromeなどの一般的なブラウザだけでご利用できます。

また、書籍をご購入されたお客様にはお得な特典がございます。ぜひご利用ください。

■書籍ご購入のお客様への無料サービス

・「デジタル付録」の閲覧 (スクリーンショット:SS)

これは、書籍本文中のeマーク部分の追加情報です。小社HPより閲覧できます。

・「電子書籍(ページレイアウト)版」の閲覧 (SS)

これは、書籍全ページをレイアウト表示します。Ⅵ巻に添付のIDを小社HPより登録していただくことで閲覧できます。

■書籍ご購入のお客様への割引サービス

・「デジタル内科学(項目ベース表示 [J-osler対応])」の利用(割引価格 税込5,500円)

これは、書籍の全項目がデータベース化されており、目次やJ-oslerの用語から項目解説を表示し、デジタル付録にもリンクしています。

Ⅵ巻に添付のIDを小社HPより登録していただくことで購入できます。(SS)

■一般のお客様への有料サービス

・「デジタル内科学(項目ベース表示 [J-osler対応])」の利用(税込22,000円)

これは、書籍をご購入されないお客様向けの項目データ検索サービスです。書籍の全項目がデータベース化されており、目次やJ-oslerの用語から項目解説を表示し、デジタル付録にもリンクしています。

また、5名様以上で購入される場合にはグループ割引サービスをご用意していますのでご利用ください。

いずれも小社HPより購入できます。

■機関・団体のお客様への有料サービス

・「デジタル内科学(項目ベース表示 [J-osler対応])」の複数ライセンスでの利用

基本料金等については小社HPをご参照ください。

■その他のサービス

下記のサービス業者様に、内科学第12版の「電子書籍(ページレイアウト)版」を提供しています。

これらは、ページ閲覧だけでなく各社固有のサービスが付加されています。詳しくは各社HPをご覧ください。

・エムスリー(M2Plus)

・医書ジェーピー(医書.jp)

・大学生協(VarsityWave eBooks)

・丸善雄松堂(Maruzen e-book Library)

・紀伊國屋書店(KinoDen)

(楽木宏実)