BOOK SEARCH

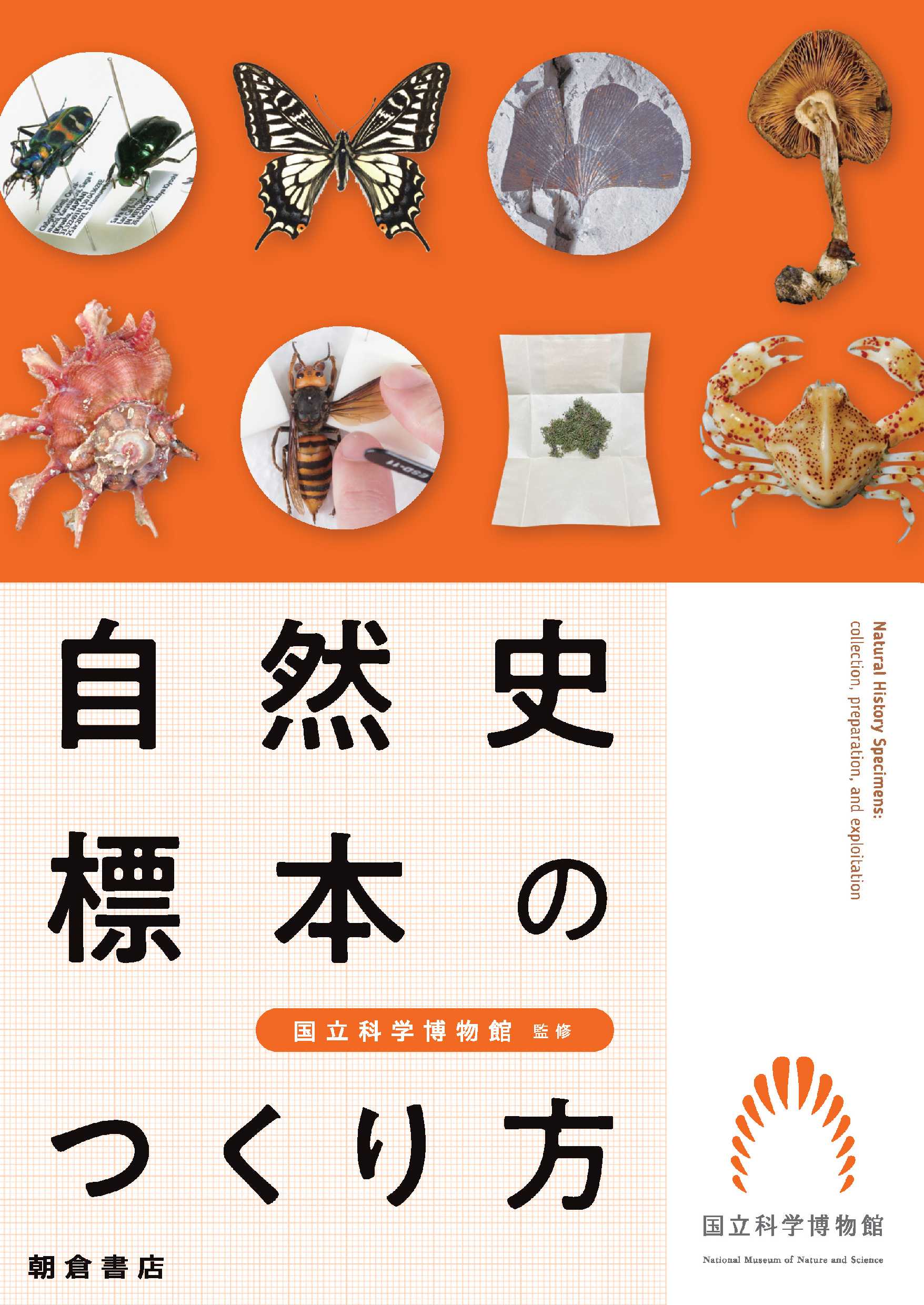

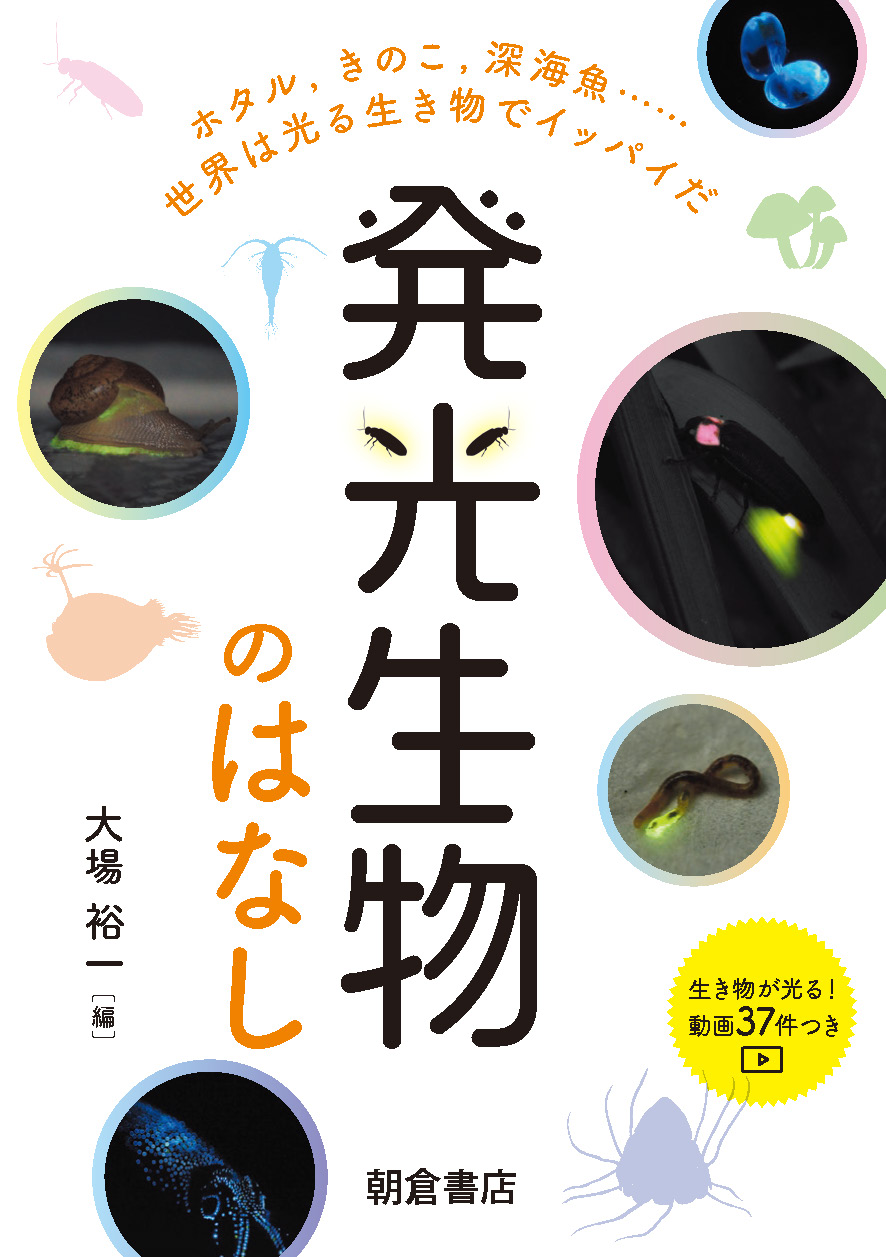

自然史標本のつくり方

国立科学博物館(監修)

内容紹介

国立科学博物館等の研究員らによる,動物・植物・岩石などの自然史標本の作製方法の実践的なマニュアル.〔内容〕維管束・コケ植物/藻類/地衣類/キノコ/変形菌/チョウ・ガ/甲虫/クモ/ハチ/甲殻類/貝類/棘皮動物/寄生蠕虫/魚類/両生類・爬虫類/鳥類/化石/岩石/鉱物/透明標本/樹脂封入標本/哺乳類/隕石

編集部から

◆まえがき

生物多様性や、生物多様性の基盤ともなる無生物の自然を知ることは、単に自然を研究し、深く理解するためばかりでなく、人類の生存や持続的開発の基盤としても重要です。このような分野は「自然史」と呼ばれ、自然を科学的な視点で記述することを中心に展開されてきました。その基盤となるのが標本です。標本は、自然史における知見の物的証拠であり、再検証を可能にする材料です。標本を多数集めることによって、自然への理解が深まります。自然史標本は、一部の専門家が集めるばかりでなく、広く教育現場や趣味や愛好家の間でも集めることができます。幼少のころに昆虫採集をしたり、中学・高校の生物部における活動の経験をもつ読者の方も多いことと思います。ですから、自然史は一部の研究者だけが取り組む分野ではなく、広く一般の人たちが参加することが容易な学問分野ということもできます。しかし、なんでも単純に集めればよい、というのではなく、自然史標本には、自然史標本としての価値を生むための重要なポイントがあります。

本書では、自然史標本(動植物や化石、岩石、鉱物など)の作製方法について、ビジュアルに解説します。一般家庭や学校でも実際に作製可能な標本のつくり方に焦点をおき、対象ごとに、採集の準備に必要な事項や理解するべき法令、採集のコツ、標本作製のプロセス、ラベルの書き方、保管・管理方法などをオールカラーの写真・図表とともにわかりやすく概説します。採集の方法などについてはすでに多くの本が出ていますので、本書は、採集された後、材料を標本化するところを重点的に解説します。比較的容易に作製が可能な標本に主眼をおきますが、作製にあたってより高度なテクニックが必要な液浸標本・骨格標本・剥製標本などについても要点にふれ、どういうものかを紹介します。

本書では、全体を通じて標本の作製方法を「採集」、「事前準備」、「標本の作製」、「整理と保管」という順番で記してあります。「採集」はいうまでもなく、材料の採集ですが、本書では、材料の採集法についてはあまり詳しく扱いません。すでに材料の見つけ方や採集については様々な本があるため、そちらを参照していただきたいと思います。しかし、どういうことに注意して採集すべきか、採集のコツなどについてはふれてあります。「事前準備」は、採集された材料から標本を作製していくための準備段階です。どのようなことに注意するべきか、段階を追って説明していきます。そして、いよいよ「標本の作製」では、実際の標本作製のノウハウを説明します。最後の「整理と保管」では、完成した標本をどのように整理・保存して管理しておくか、を説明しています。いずれの項目でも1、2、3、…のように、おおむね手順を示し、各手順の中で注意すべき点やコツを「〇」で表現しています。いずれの項目も、国立科学博物館の研究者たちの経験やノウハウに基づいて書かれています。

本書を読めば、作製した標本や観察記録をもとにどんなことが調べられるか、自由研究やクラブ活動などを通じて、一般読者も挑戦できる研究のアイデアを得るきっかけが得られると思います。ぜひ、興味をもった分野の自然史標本の収集と作製に挑戦してみてください。

2025年4月

細矢 剛

目次

イントロダクション:自然史標本をつくろう・集めよう・使おう

第1章 植物学分野の標本

1.1 維管束植物

1.2 コケ植物

1.3 大型藻類

1.4 微細藻類

1.5 地衣類

1.6 菌類

1.7 変形菌類

第2章 動物学分野の標本

2.1 チョウ・ガ類

2.2 甲虫類

2.3 トンボ類

2.4 クモ類・多足類

2.5 ハチ類

2.6 甲殻類

2.7 貝類

2.8 棘皮動物

2.9 寄生蠕虫類

2.10 両生類・爬虫類

2.11 魚類

2.12 鳥類

コラム 哺乳類標本

第3章 地学分野の標本

3.1 植物化石

3.2 無脊椎動物化石

3.3 微化石

コラム 脊椎動物化石

3.4 岩石

3.5 鉱物

コラム 隕石!?

第4章 その他の様式の標本

4.1 樹脂封入標本

4.2 透明標本

執筆者紹介

井手竜也

井上侑哉

海老原 淳

大村嘉人

奥村賢一

北山太樹

清 拓哉

久保田好美

倉持利明

甲能直樹

小松浩典

齋藤めぐみ

佐野貴司

重田康成

神保宇嗣

田島木綿子

谷 健一郎

辻 彰洋

堤 之恭

中江雅典

西海 功

野村周平

芳賀拓真

長谷川和範

藤田敏彦

保坂健太郎

細矢 剛(編集幹事)

宮脇律郎

門馬綱一

矢部 淳

吉川夏彦

米田成一